このコラムは一般的な情報をご提供するものであり、当サイトの保険のご加入をお勧めするものではありません。

ヘルメットを着用しないと自転車保険の補償はないの?

5月1日は自転車ヘルメットの日。自転車月間である5月の「頭」の日であることから5月1日になったとか。2023年4月1日から自転車乗用中のヘルメット着用の義務化が始まったことで、自転車ヘルメットの日が突然注目されることになりました。ただ、義務化から1カ月経過しても、街中を走る自転車を見ているとヘルメットをかぶっている人はまだまだ多くはないようです。

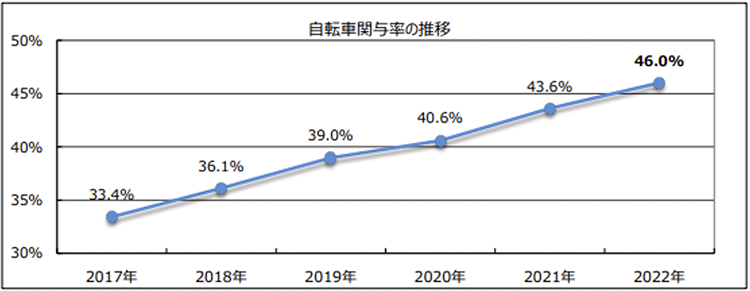

自転車が関与する交通事故の割合が上がっている

東京都の自転車事故統計によると2017年に自転車事故は33.4%と交通事故全体の約3分の1の関与率でしたが、2022年には46.0%へと大きく上昇しています。コロナ禍で大きく減少していた交通事故件数も2022年にはコロナ禍前の水準にまで戻っているので、自転車事故は大きく増加していることになります。

●自転車事故関与率の推移

(資料)警視庁「都内自転車の交通事故発生状況(令和4年中)」

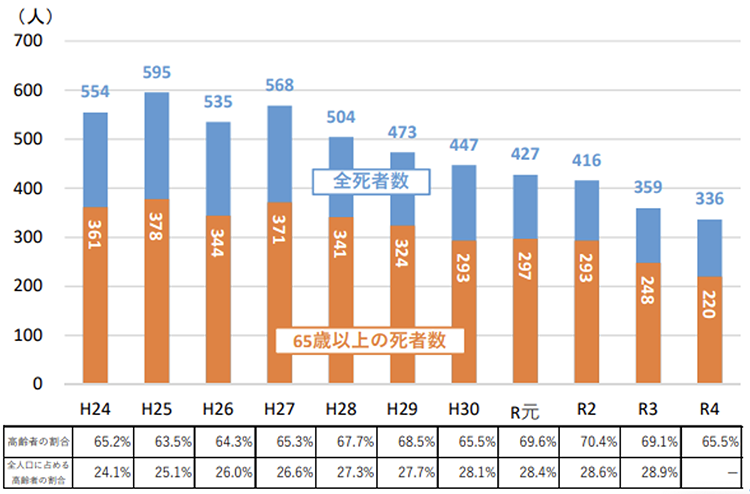

一方で自転車乗用中の死者数は減少傾向にあります。平成25年(2017年)には全国で595人でしたが、令和4年(2022年)には336人にまで減少しています。これは交通事故全体での死亡者数の減少傾向がそのまま反映されています。自転車事故での死亡者数のうち65歳以上の高齢者が約3分の2を占めており、高齢者が死亡者数の中心である傾向は長らく続いています。

●自転車乗用中死者数(第1・第2当事者)の推移

(資料)警察庁「令和4年における交通事故の発生状況等について」

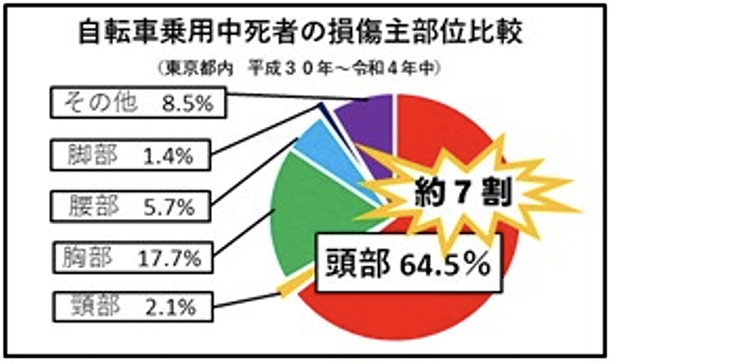

また、自転車事故の死者の損傷主部位を見ると頭部が64.5%、胸部が17.7%とこの2部位だけで約8割に達します。中でも重大な損傷が死亡につながりやすい頭部だけで約3分の2を占めています。

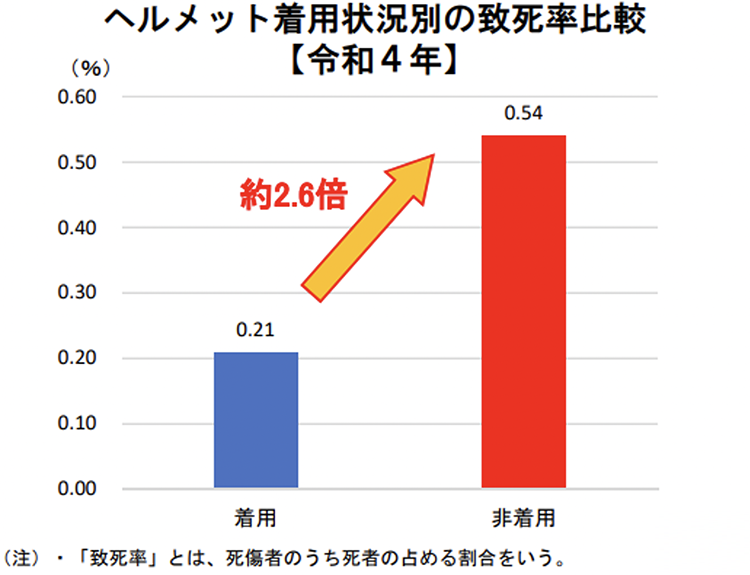

頭部への衝撃を和らげるヘルメットをキチンと着用すれば、頭部損傷を抑えることが期待できます。実際に自転車事故による死亡者のうち着用状況別の致死率を見ると、ヘルメットを着用していなかった人の致死率は、着用していた人の約2.6倍にも及んでいます。ヘルメットを着用することによって死亡率を減らす効果が確認できます。

(資料)警視庁HPより

(資料)警察庁「令和4年における交通事故の発生状況等について」

ヘルメット未着用でも自転車保険の支払い判断に影響はないがきちんと着用しよう

自転車乗用中のヘルメットの着用が義務化されたのは道路交通法の改正が行われたからなのですが、その改正内容は以下のようなものでした。

まず、自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなくてはならなくなりました。次に、自転車の運転者は同乗者にヘルメットをかぶせるよう努めなくてはなりません。自転車の同乗者というと違和感があるかもしれませんが、最近はチャイルドシートを取り付けた自転車が多く走っています。チャイルドシートに乗せた子どもにも、ヘルメットをかぶせましょう。

また、児童や幼児の保護者は、児童や幼児が自転車を運転する際には、ヘルメットをかぶせるよう努めなくてはなりません。子どもたちは勝手に自転車に乗って遊びに行ってしまうかもしれませんが、保護者には子どもたちの安全のためにヘルメットを着用させる努力義務があるのです。

このように、ヘルメット着用は努力義務です。かぶっていなくても罰則はありません。義務化が始まっているのにかぶっている人がまだ少ない理由の一つでもありそうです。

また、ヘルメット未着用の自転車が関係する事故が発生しても保険の支払い判断に影響はありません。

自転車に乗るなら自転車保険にも加入しよう

交通事故は被害に遭うだけでなく、加害者になる可能性も考えなくてはなりません。

近年、自転車による事故で、他人にケガどころか死亡、障害状態にさせてしまうことで、加害者に対し9千万円を超える高額な損害賠償を命じる判決が出ています。

こうした情勢を受け、全国に自転車保険への加入義務化が広がっています。2023年4月1日現在では32都府県で加入義務化、10道県で加入の努力義務が定められています(国土交通省調べ)。47都道府県のうち義務化されていないのは沖縄県、長崎県、山口県、島根県、岡山県(岡山市は義務化済)の5県のみ。ほとんどの地域で義務化もしくは努力義務化されています。

一般的に自転車保険には複数の補償がセットされていますが、義務化されているのは自転車損害賠償責任保険です。自転車事故が発生し加害者となってしまい、被害者に対し損害賠償責任を負った場合に補償してくれる保険です。この自転車損害賠償責任保険へ加入する方法は自転車保険に加入するだけではありません。加入した覚えのない場合でも、次の方法を確認してみましょう。

自転車損害賠償保険に加入する方法

まず、自転車安全整備士に点検してもらい、自転車にTSマークが貼られた場合、点検日から1年以内であれば自転車損害賠償保険に加入しています。緑色か赤色のTSマークであれば最高1億円、青色のTSマークなら最高1千万円まで補償してくれます。

次に個人賠償責任保険へ加入することです。個人賠償責任保険は日常生活の中で他人に怪我をさせたり、他人の物を壊すなどして損害賠償責任を負った場合に補償してくれる保険です。業務上の事故は除かれますが、自転車事故においても補償してくれます。

一般的に個人賠償責任保険に単体で加入できません。「自動車保険」「火災保険」「傷害保険」といったメインの保険の特約として加入します。既に加入している保険があるならば、特約として付加していないか内容を確認しましょう。保険会社によっては日常生活賠償責任保険といった異なる名称でほぼ同じ内容の保険もあります。

また、最近では共済や団体保険にセットされているケースも多くなっています。団体保険は会社で加入するものだけでなく、学校やPTAで加入するものもありますので確認しましょう。また、個人賠償責任保険が付帯されているクレジットカードもあります。特に年会費の高いクレジットカードは手厚い内容の保険が付帯されていることが多く見られます。

もしも、個人賠償責任保険に加入していたら、補償内容を確認しましょう。新規に加入する場合も、次の条件を参考に加入しましょう。

補償額は1億円以上が基本です。損害賠償命令が高額化していけば、より高額な補償を掛けることが必要になるかもしれません。補償対象は一般的には一人が加入すれば同居する配偶者、子、および本人または配偶者の親族、別居の未婚の子までが補償範囲です。ただ、中には加入者本人しか補償の対象とならない保険もありますので注意しましょう。

交通事故を避ける努力をしても、可能性をゼロにできません。交通事故が発生したときに、私たちの命を守ってくれる安全装備がヘルメットです。現状では努力義務ですが、自分や家族を守るために自転車に乗る際にはヘルメットを着用しましょう。

また、自転車は立派な「車両」ですから、交通事故の加害者になってしまうことも考えておくべきです。自転車に乗るなら賠償責任保険に加入し、しっかりと守りを固めた上で運転を楽しみましょう。