このコラムは一般的な情報をご提供するものであり、当サイトの保険のご加入をお勧めするものではありません。

高齢者が自転車を利用する際には保険加入しているか確認しよう

私には一人で暮らす母がいます。地方での生活は自動車がないととても不便です。それでも高齢になったことで運転免許の自主返納をしました。家族としては自動車事故の心配が少なくなり安心する一方で、買い物や通院など生活が成り立つのかどうか不安になります。今のところは元気なので自転車での移動に切り替え、なんとか生活ができているようです。

高齢者の免許返納が進む

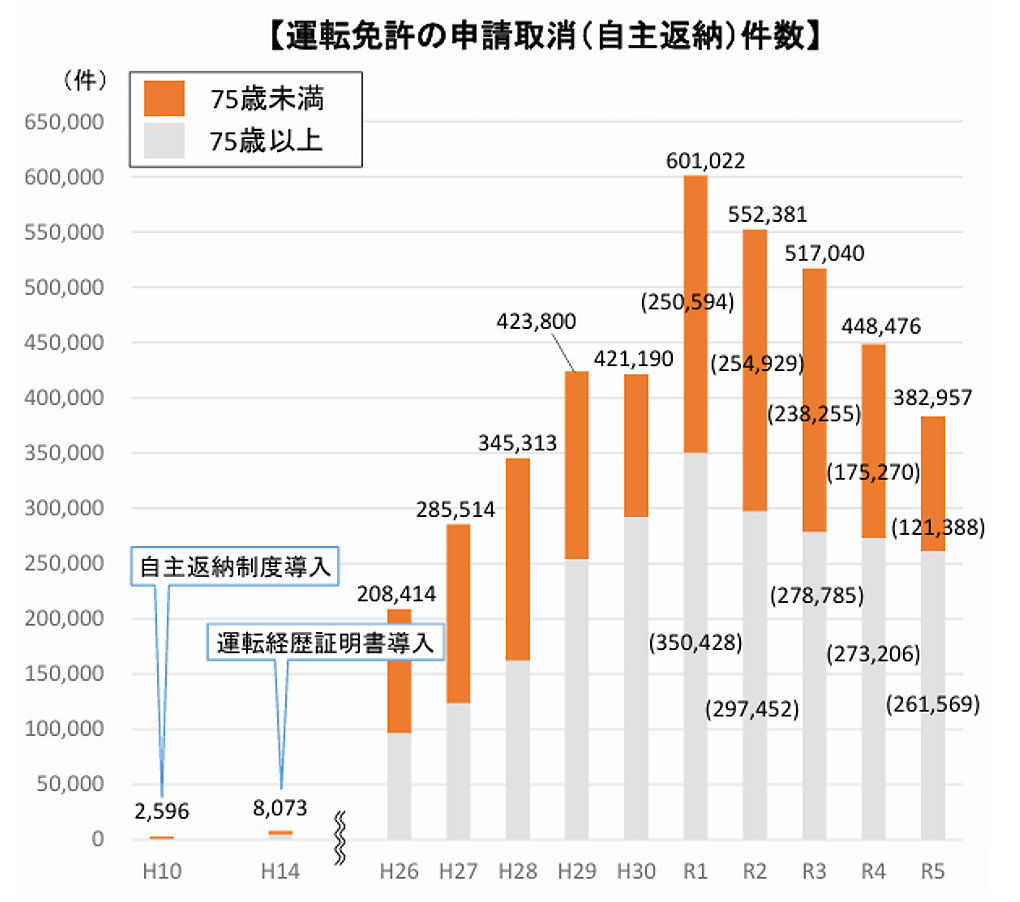

自動車運転免許を自主的に返納する制度は1998年に始まりました。自主返納件数は年々増加していましたが2019年に年間60万件へと急増しました。多くの人の記憶に残る高齢者による交通事故が原因です。

その交通事故は2019年4月、東京都の東池袋で発生しました。当時87歳の高齢者が運転する車が暴走し交差点に進入。歩行者や自転車を次々とはね、計11人を死傷させた大変痛ましい事故です。ブレーキとアクセルを踏み間違えたことが原因とされました。

この事故以前から高齢者がブレーキとアクセルを踏み間違えて多くの交通事故が発生しています。ところが、この事故の影響は非常に大きく、これだけ多くの高齢者が運転免許を自主返納しました。2020年以降は自主返納件数が減少傾向に転じていますが、それでも約38万件(2023年)と高水準を維持しています。

<図表>運転免許の自主返納件数

警察庁「自主返納件数と運転経歴証明書交付件数の推移について」

高齢者の自転車保有割合が上昇

運転免許を自主返納した後はどのように生活しているのでしょうか。国土交通省「全国都市交通特性調査」などをみると、バスや電車といった公共交通機関を利用しているケースが多いとみられます。とは言え、公共交通機関が発達している地域ばかりではありません。地方ではバス便すらない地域も多いですし、あったとしても一日に何本も走っていないということも。歩いて生活することも当然考えられます。歩いて行ける範囲内に商店や病院があれば生活はできるでしょう。ところが、高齢になるほど歩くスピードは遅くなりますし、遠くまで歩くことが難しくなります。こうした狭い圏内に施設が揃う地域は都市圏が多くなります。

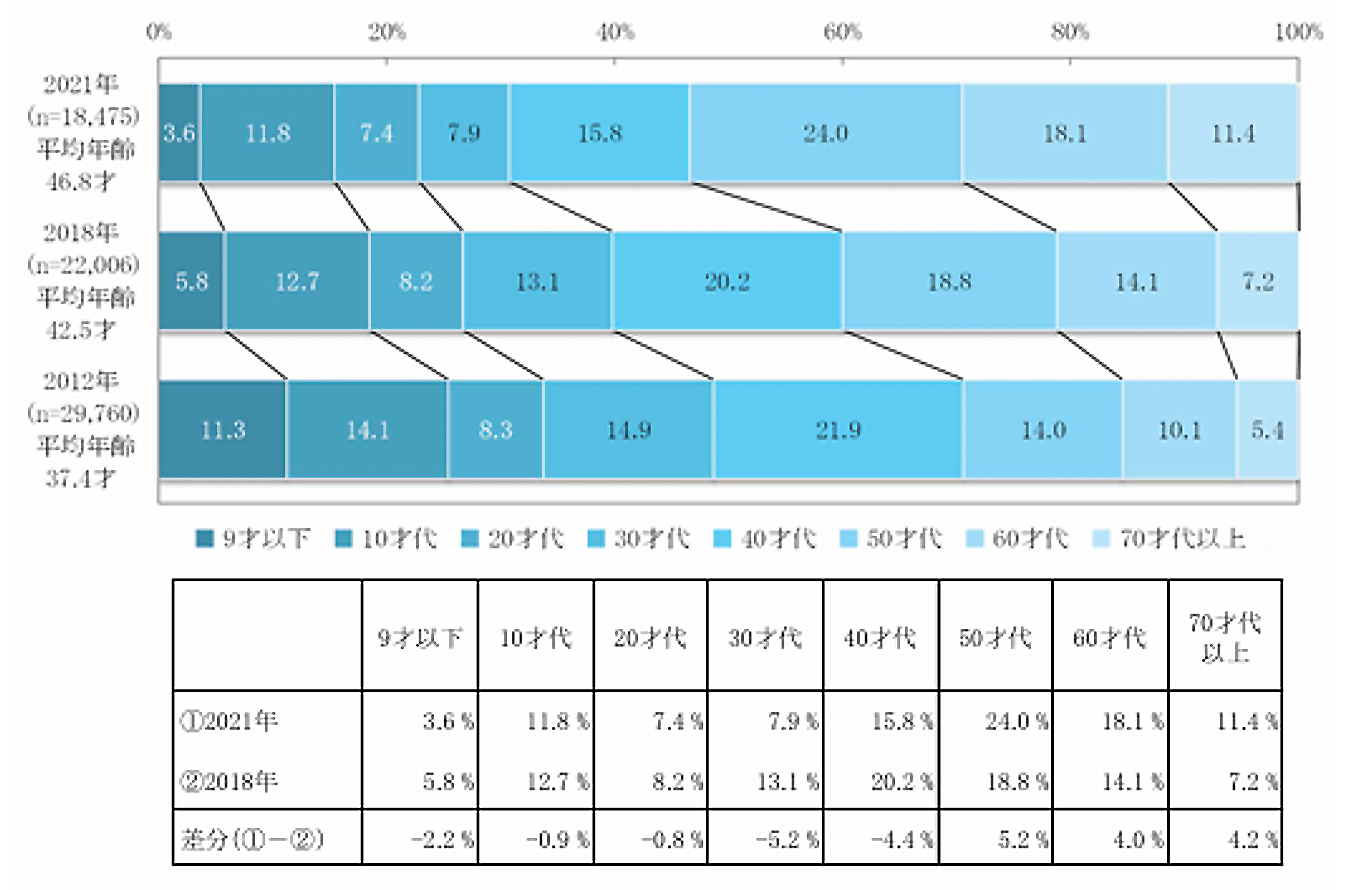

そこで注目されているのが自転車の利用です。一般財団法人自転車産業振興協会の「2021年度⾃転⾞保有並びに使⽤実態に関する調査報告書」で、自転車を使用している人の年齢別割合の推移を見ると、10代~40代は低下している一方で、50代以上が上昇しています。坂道などを考えると高齢者には自転車利用はつらそうです。ところが、この間に電動アシスト自転車の普及が進んでいることも確認でき、電動アシスト自転車の登場により高齢者でも無理なく自転車に乗れるようになったことが大きく影響していると考えてよさそうです。

<図表>自転車使用者年齢別割合

一般財団法人自転車産業振興協会の「2021年度⾃転⾞保有並びに使⽤実態に関する調査報告書」

自転車とは言え重大事故は発生する

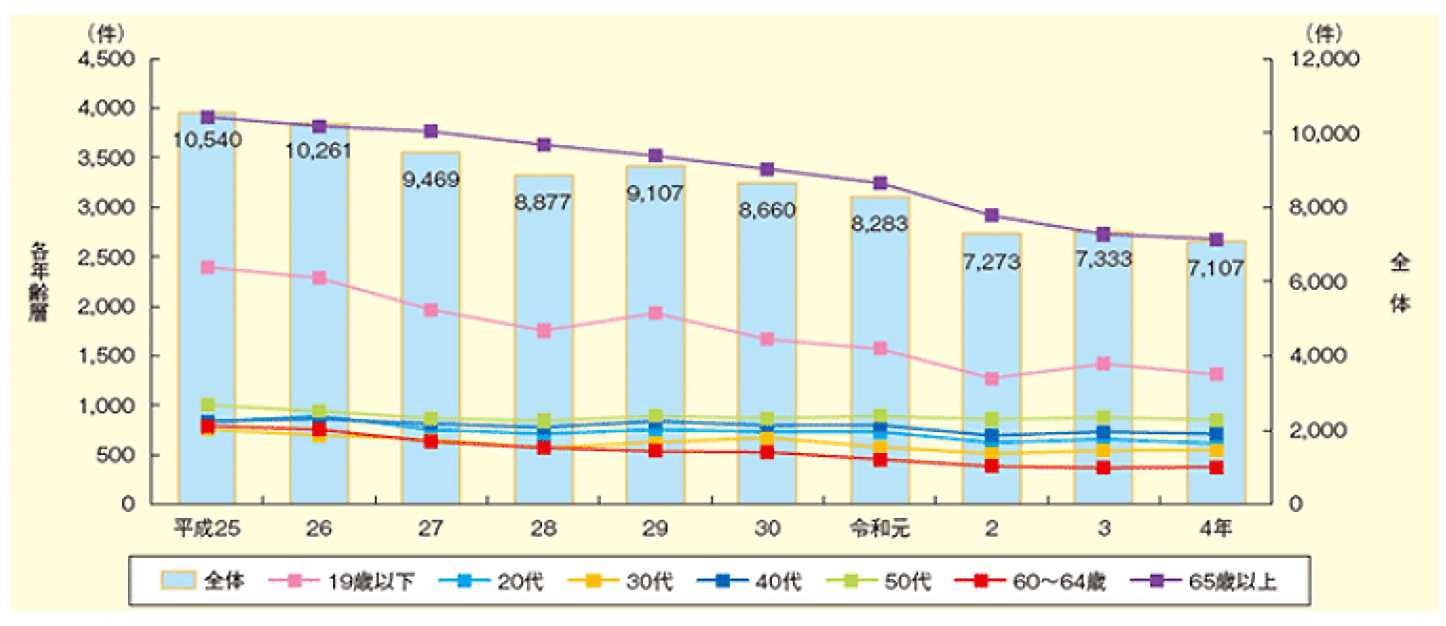

交通事故のうち死亡重傷事故は年々減少する傾向にあります。また、死亡重傷事故に占める自転車関連事故の割合は交通事故全体の概ね4分の1程度で推移しています。2022年の自転車関連死亡重傷事故件数は7,107件。そのうち2,681件(37.7%)が65歳以上の高齢者が当事者となった事故です。このように自動車運転免許を返納し自転車で生活するとしても、交通事故とは無縁ではいられません。

<図表>自転車関連死亡重傷事故(第1・第2当事者)件数の推移(平成25(2017)年~令和4(2022)年)

警察庁資料より

高齢者は自転車保険への加入が課題

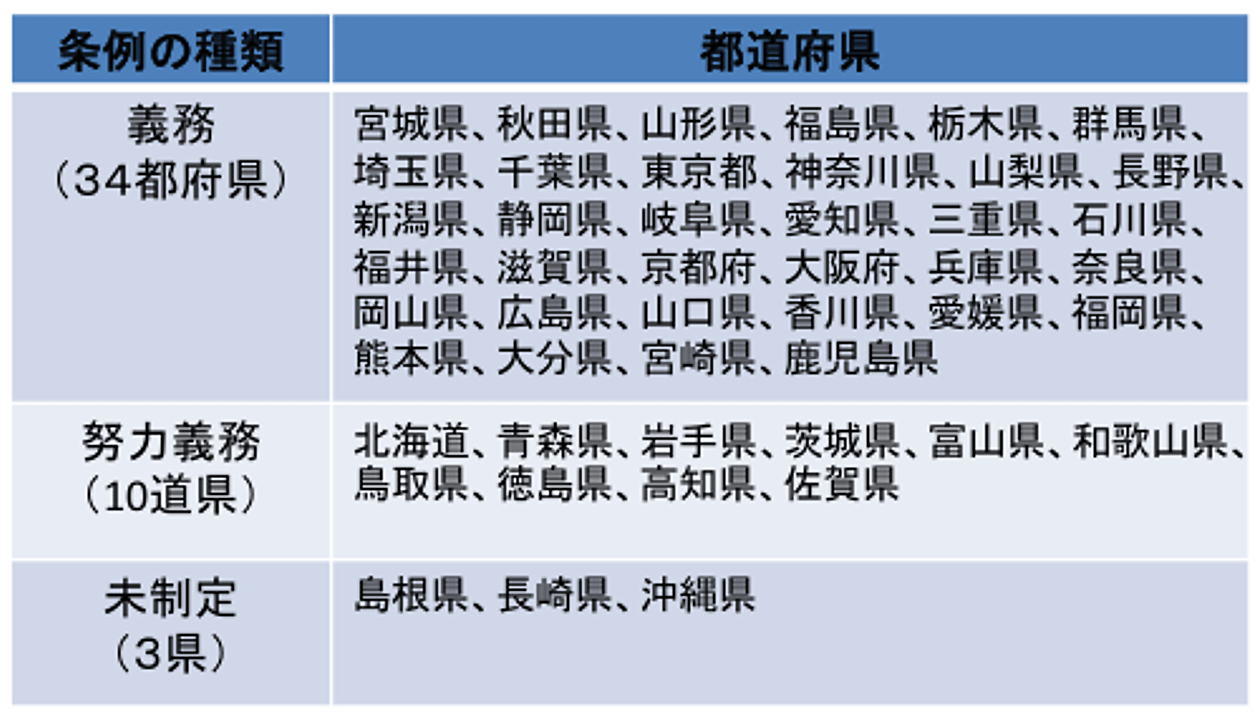

自転車は自動車に乗るよりも気軽に考えがちですが、同じように死亡重傷事故につながります。現在は多くの都道府県で自転車利用者は自転車保険へ加入することが義務化されています。国土交通省によると自転車損害賠償責任保険への加入が義務化されているのが34都府県、努力義務化されたのが10道県となっています。ついに、条例が未制定なのは島根県、長崎県、沖縄県の3県だけになりました。

<図表>地方公共団体の条例の制定状況(令和6年4月1日現在)

国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進」より

義務化され自転車保険に加入する人が多くなったとはいえ、罰則がないせいか加入していない人も多くいます。自転車保険は一般的に「傷害保険」と「賠償責任保険」がセットになった保険です。この中で義務化されているのは、自転車に乗っていて他人に死亡・傷害または重度後遺障害を負わせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される「賠償責任保険」への加入です。ですから、自転車保険に加入していなくても、何らかの形で「賠償責任保険」に加入していれば義務を果たしていることになります。

自転車を購入する際には自転車店で勧められてTSマーク付帯保険に加入する人が多いでしょう。TSマーク付帯保険には賠償保険が含まれていますが、TSマークには3種類あり補償額が違います。青色であれば最高1000万円、緑色と赤色のTSマークであれば最高1億円の賠償責任保険が付帯されます。

自転車事故においては1000万円を超える賠償責任となるケースが多く、青色のTSマークではカバーできない可能性が高いでしょう。緑色か赤色のTSマークが安心です。ただし、これらのTSマーク付帯保険の保険期間は1年間だけ。有料で自転車の点検整備を定期的に受けて新しくTSマークを貼ってもらうことで更新できます。まずは自転車に貼られているTSマーク種類や保険期間を確認してみましょう。

多くの場合で、定期的な点検整備をしていないのではないでしょうか。その場合、自転車にTSマークが貼ってあったとしても、保険期間が切れてしまっているでしょう。その場合、別途自分で賠償責任保険に加入する必要があります。現役世代の方であれば加入している自動車保険や火災保険に「個人賠償責任保険」を付帯している方も多いでしょう。加入していれば義務を果たしています。ところが、高齢世帯になると自動車を手放している、火災保険も保険期間が終わっている、といった方が多くいます。その場合、賠償責任保険に加入していない可能性が高くなります。

いまではインターネット経由で自転車保険や個人賠償責任保険に気軽に加入できるようになりました。保険料も月100円台から加入できる保険までありますので加入しておきたいところです。それでも高齢者であればインターネットから加入することが難しいかもしれません。子どもや孫世代が代わりに「自転車保険に加入しているか」確認し、加入していなければ加入手続きを手伝ってあげることも検討しましょう。