このコラムは一般的な情報をご提供するものであり、当サイトの保険のご加入をお勧めするものではありません。

意外に多くの人が使える医療費控除

今年も確定申告の季節がやってきました。この季節になると増える質問が「会社員でもできる節税はないか」というもの。確定申告を目の前にしてできることは少ないですが、昨年は医療費をたくさん使ったという人は「医療費控除」の申告をしておきましょう。

医療費控除とは

医療費控除は1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に利用できる所得控除です。控除することで所得が少なくなれば、その分税金も安くなります。医療費がかかると家計も大変ですが、少しでも税金が安くなれば助かりますよね。

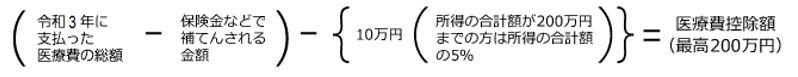

医療費控除額は以下の計算式で計算します。この式を見ると分かるように、基本的に1年間の医療費の総額が10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)を超えることが必要です。また、医療保険などから保険金や給付金を受け取った方はその額を差し引く必要があります。この計算式で医療費控除がプラスにならない方は対象になりません。

|

家族の医療費も対象になる

年間の医療費が10万円以上となると、ハードルが高く自分は対象にならないと考える人も多いはずです。ただ、この医療費は申告する本人の医療費だけが対象ではありません。「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」が対象です。家族全員の医療費であれば10万円以上支払った方は増えるはずです。

次に、対象となる医療費はいわゆる病院や歯科医院で支払った医療費だけではありません。下欄にあるように幅広い費用が対象となります。ただし、医療費控除という名称の通り、診療や治療を受けるための費用が対象というのが原則です。健康増進、病気予防といった目的での支出は対象となりませんので注意が必要です。

- ●医療費控除の対象となる主な費用

-

- 1)医師や歯科医師による診療・治療費用

- 2)治療または療養に必要な医薬品の費用

- 3)あん摩マッサージ、はり、灸、柔道整復などの費用

- 4)保健師、看護師、家政婦などに療養上の世話をしてもらった費用

- 5)介護保険等制度での一定の施設や居宅サービスで自己負担した費用

- 6)診療等を受けるための通院費

- 7)義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの費用

たとえば、健康診断の費用は医師に別途支払った謝礼などは対象外です。医薬品の費用は医師に出してもらった処方箋を持って薬局で出してもらう医薬品はもちろん、一般の薬局で購入する風邪薬などを購入する費用も対象です。一方で、薬局で購入したとしても、ビタミン剤などのような病気の予防や健康増進目的の商品は対象となりません。

意外に思う方も多いかもしれませんが、マッサージや、はり、灸などの費用も対象となります。ただし、治療を目的としたものだけが対象で、疲れを癒やしたり、体調を整えるための費用は含まれません。

また、よく議論になるのが、診療を受けるための通院費です。電車賃やバス代など公共交通機関に支払った交通費が主な対象です。タクシー代も対象となると解説されることが多いのですが、対象となるのは電車やバスなどの公共交通機関が使えない場合に限られるので注意が必要です。さらに自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は対象外となっていますので確認しておきましょう。

セルフメディケーション税制という特例も検討

家族全員の医療費についての領収書を集めて合計してみましょう。意外にまとまった金額になるのではないでしょうか。それでも、医療費控除の対象にならないなら、もう一つ手があります。2026年末までの医療費控除の特例として導入されている「セルフメディケーション税制」です。セルフメディケーション税制は、薬局で購入した特定一般医薬品の費用が年間12,000円を超えることで利用できます。

一見すると一般の医療費控除に比べ金額のハードルが低くて利用しやすい気もします。ところが、セルフメディケーション税制を利用するには条件があります。まずは利用する人の条件です。申告対象となる1年間に健康保持増進、疾病予防の取り組みとして一定の健康診断や予防接種などを受けたことが必要です。

次に購入する医薬品に条件があります。一般の医療費控除では薬局で購入した医薬品も治療目的であれば対象となりました。ところが、セルフメディケーション税制では、薬局で売られている医薬品の中の「特定一般医薬品」だけが対象となっています。特定一般医薬品とは、本来は医師によって処方される医薬品が、薬局でも購入できるように転用された医薬品のことで「スイッチOTC医薬品」とも呼ばれています。

対象となる医薬品には、多くの場合でパッケージに共通識別マークがついており、購入時に確認できるようになっています。また、過去に購入した医薬品が特定一般医薬品だったかどうかは領収書を確認すると分かります。セルフメディケーション税制の対象商品であれば、領収書にその旨表示されているはずです。

健康診断等を受けた人であれば、1月1日から12月31日までの1年間に購入した対象商品の金額を合計してみましょう。保険金等で補填された金額を除く年間の合計額が12,000円を超えていれば、その超えたが額が控除できる額となります(上限88,000円)。

<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>

|

医療費控除の明細書を作成して申告しよう

ちなみに一般の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することはできません。どちらか一方のみを選択して利用します。それぞれの計算式で計算し、より多くの控除額を利用できる方を選ぶことになるでしょう。

どちらかを選んだら、領収書の情報を明細書にまとめ控除額の計算をします。明細書は国税庁の所定のフォームがありますので、ダウンロードして利用してください。この明細書さえ添付して確定申告すれば、領収書の添付や提示は必要ありません。とは言え、後日になって税務署から提示、提出を求められることもあるので、領収書は申告から5年間は保管しておいてください。

医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書

(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm#a31)

できるだけ確定申告の期限内に申告しよう

これらの制度を利用するには確定申告をする必要がありますが、確定申告の提出期間は毎年2月16日から3月15日までの1か月間と設定されています。ただ、医療費控除の申請だけであれば、2月16日以前でも申告可能です。税務署が混むのが嫌であれば、早めに申告するか、電子申告(e-Tax)を利用してもいいでしょう。

また、期限を過ぎたとしても5年以内は申告可能です。つまり、2021年分の申告であれば2026年末まで大丈夫です。とは言え、時間が経てばたつほど忘れやすく、領収書などの資料もなくなりやすくなり、申告するためのエネルギーも出にくくなります。税金が返ってくる手続きですから、できるだけ通常の申告期限内に申告するようにしましょう。