このコラムは一般的な情報をご提供するものであり、当サイトの保険のご加入をお勧めするものではありません。

電気代が高騰!熱中症に要注意の夏

今年に入り原油価格の高騰が続いています。原油価格が高くなると、ガソリン代や電気代も高くなります。また、原油はプラスチックなどの原料でもありますし、輸送にかかるコストもあがるので、さまざまな商品が高くなってしまいます。昨今の物価高を受け、家計のサイフの紐をさらに締めたという人も多いはずです。

この状況に追い打ちをかけるように、これから本格的に暑い季節がやってきます。クーラーをフル稼働させると過ごしやすいですが、どうしても電気代が気になってしまいます。電気代が高い今年は、例年以上にクーラーをできるだけつけないで過ごす人も多くなるかもしれません。そんな年に注意したいのは「熱中症」です。

熱中症は死に至る怖い病気

気温が上昇したり、激しい運動をするなどで体温が上昇したとき、私たちは汗をかいたり、皮膚に血液を集めるなどをして放熱し体温を下げようとします。放熱が間に合わなくなると体に熱が溜まってしまい体温が上昇していき「熱中症」に至ります。

暑い中での体調不良はすべて熱中症の可能性があります。立ちくらみや筋肉のこむら返りといった軽症に分類される症状から、全身の倦怠感、吐き気、嘔吐、下痢といった中等症に分類される症状がよく見られます。症状がさらに重くなると熱射病と呼ばれ、高体温、意識障害、発汗停止がみられるようになり、最悪の場合では早期に死に至る怖い病気です。

熱中症を疑う場合は、意識がしっかりしているかどうかを確認しましょう。少しでも意識がおかしいと感じた場合は、事態を軽く考えずに病院へ搬送しましょう。

高齢者や乳幼児は熱中症のリスクが特に高い

2010年以降、熱中症による救急搬送件数は増加傾向が続いています。年齢層でみると特に多いのが65歳以上の高齢者です。2008~2009年には救急搬送件数全体の40%程度でしたが、2018~2021年には48~58%と大半を占めるようになりました(総務省消防庁報告データ)。熱中症というと暑い日に激しい運動や労働をすることで発生するイメージがありますが、半数以上の高齢者は住宅内で熱中症になっています。

私たちは暑さを感じることで、皮膚血管や汗腺に命令を出し体温調節します。高齢になると体内の水分割合が小さくなるだけでなく、暑さや、のどの渇きを感じにくくなります。高齢者は暑さに鈍感なので、室内の気温が若年者よりも高いことが報告されています。こうした高齢者の特性から、室内にいるときでも熱中症になりやすいのです。

また、乳幼児は体温調節機能が未発達なだけでなく、身長が低いため大人よりも地面に近い環境で生活しています。そのため、大人が「暑い」と感じているときには、乳幼児はもっと暑い環境にいることに注意しましょう。乳幼児も熱中症になりやすいのです。

熱中症は予防できる

熱中症の環境要因としては気温の高さが注目されますが、わが国のような湿度の高い蒸し暑い国では湿度の高さも大きく影響します。湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、放熱が進みません。気温や湿度以外にも日射、輻射、風といった要素が影響します。気温が高くても湿度が低くカラッとしていたり、風が強ければあまり暑さは感じません。

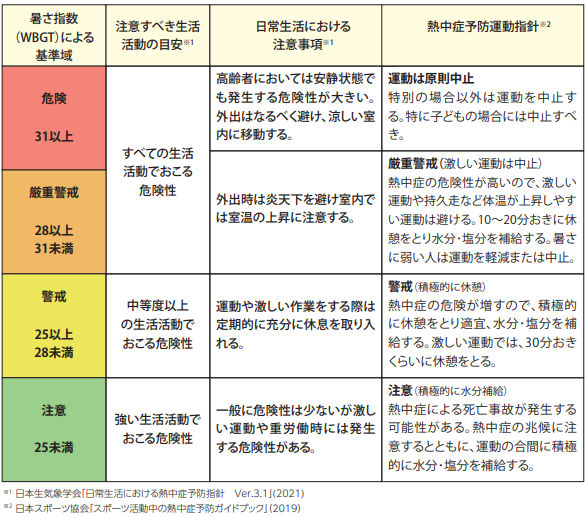

このように「暑さ」という感覚はあいまいなものですが、人体と外気との熱のやりとりに着目することで暑さを数値化したものが暑さ指数(WBGT)です。気象庁が日々観測をしている気温や湿度などのデータを利用して算出され、労働や運動時の熱中症予防に活用されています。

(資料)環境省「熱中症環境保健マニュアル」より

その日の暑さ指数を把握することは熱中症予防に役に立ちます。暑さ指数が低ければ、激しい運動や労働をするなどしない限りは熱中症のリスクは高くなりません。ところが、暑さ指数が28℃を超えるような環境では、激しい運動をすればもちろん、街中を歩いたり、部屋の中にいるだけでも熱中症になるリスクが高まります。

暑さ指数は気象庁のアプリ(tenki.jp)や環境省の熱中症予防情報サイト(https://www.wbgt.env.go.jp/)で確認できます。環境省のサイトには「熱中症警戒アラート」「暑さ指数」をメール配信してくれるサービスも用意されています。メール配信サービスを利用することで、毎日アプリやサイトにアクセスしなくても、暑さ指数などの情報を配信してくれるので便利ですね。

熱中症に保険は有効?

熱中症は症状が重くなれば入院しますし、最悪の場合亡くなることもあります。熱中症も病気ですので、生命保険会社や損害保険会社の医療保険に加入していれば、支払い要件を満たす長さの入院をすれば給付金の支払い対象となります。また、熱中症で死亡した場合も、生命保険の定期保険や終身保険など、疾病での死亡に対する保険であれば死亡保険金の支払い対象となります。

一方で、損害保険会社の傷害保険はケガによる入院や死亡時に保険金が支払われます。熱中症はケガではないので基本的には補償の対象外です。ところが、損害保険は特約をつけることで補償の対象となることがあります。たとえば、「業務による症状担保特約」がついていれば、業務による熱中症が補償されます。また、「熱中症危険担保特約」がついていれば、業務以外での日常生活での熱中症でも補償されます。

最近は熱中症だけを対象に保障される保険も登場しています。一般的な保険のように月払いで加入することもできますが、保険期間1~7日という短期間での加入ができることが特徴です。当然、月払いの契約よりも数日の加入の方が保険料も安くなります。

高齢者や乳幼児ように日々熱中症のリスクの高い方は月払いで加入する方がよいでしょう。一方で、激しい運動をすることが分かっているスポーツイベントなどがあるとき、その期間だけ補償したいという場合であれば、その数日だけ加入するといった形で使い分けると効率的です。

とは言え、保険は熱中症になったときの経済的リスクをカバーしてくれるだけ。熱中症にならないよう予防することが大切です。熱中症リスクの高くなる暑さ指数が高い日は、電気代が気になったとしてもエアコンで温度調節するなどできるだけ涼しい環境で、十分に水分を取って過ごしましょう。特に体温調節の難しい高齢者や乳幼児のいるご家庭では、本人だけに任せず周りの家族も注意してサポートしましょう。それでも、熱中症が心配、暑い中で激しい運動や労働をする、という場合には、保険への加入状況も確認して備えておきましょう。