このコラムは一般的な情報をご提供するものであり、当サイトの保険のご加入をお勧めするものではありません。

子どもや赤ちゃんの入院:医療費以外の費用や心のケアに親ができること

子どもが小さなうちは、病気やケガに対する心配が尽きないものです。一定年齢までは、医療費の助成があるため、医療費の負担は軽減されますが、病気やケガで苦しんでいる子どもを見るのは親にとっても辛いことです。またいざ入院となった場合、子どもの心のケアなどで親の付添い入院が求められる傾向があり、医療費以外の費用がかかるといった不安も考えられます。

そこで本記事では、子どもや赤ちゃんが入院する可能性や平均入院期間、親の付添い入院の必要性や費用のかかり方などについて解説します。これらの情報を知るとともに、万が一の入院に備えて事前に精神的・経済的な対策をしておくことで安心につなげていきましょう。

子どもや赤ちゃんの入院の可能性

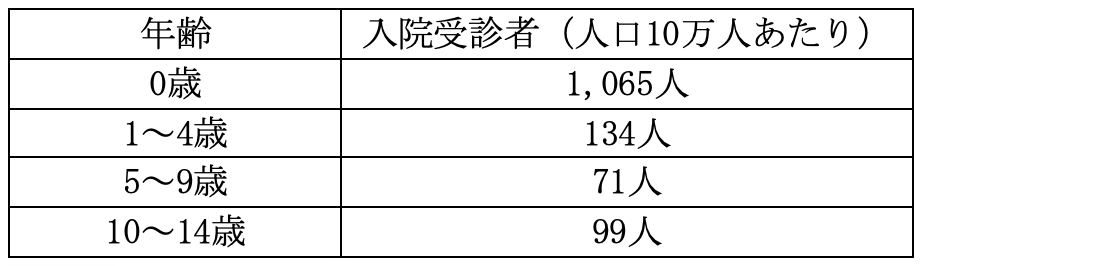

年齢別に見たときに入院の可能性が高いのは、乳幼児期と高齢期といわれています。厚生労働省が公表している「患者調査」によると2020年10月における年齢階級別の入院率は、以下のとおりです。

出所:厚生労働省「患者調査(2020年)/2 受診率 (1)性・年齢階級別」をもとに作表

0歳時では、人口10万人あたり1,000人超、1~4歳では134人となっており、乳幼児期には入院の可能性が高いことがわかります。学童期に入ると入院受診者数は減っていく傾向です。

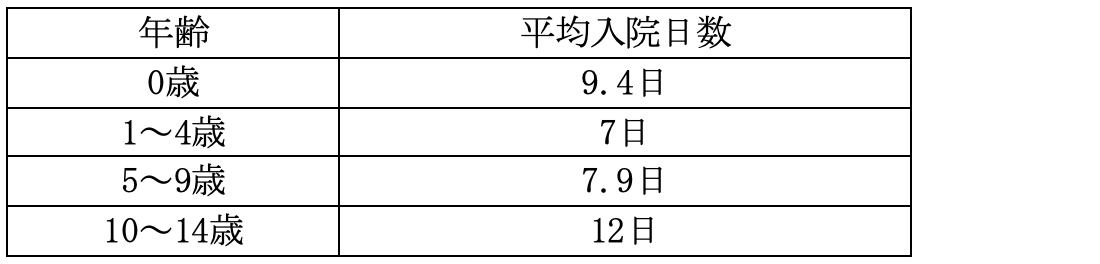

子どもや赤ちゃんの平均入院期間

子どもや赤ちゃんが入院した場合、どれくらいの期間入院するかについても見てみましょう。同調査から退院した患者が平均在院していた日数は、以下のとおりです。

出所:厚生労働省「患者調査(2020年)/3 退院患者の平均在院日数等 第7表 退院患者平均在院日数の年次推移,年齢階級別(平成11年~令和2年)」をもとに筆者作表

年齢によって差がありますが、平均7日~12日、0歳期では約9日間の入院となる傾向です。

子供や赤ちゃんの入院での不安と対策

子どもが入院した場合、子どもはもちろん、親もさまざまな面で不安を感じてしまうものですが、事前の対策で軽減できるかもしれません。ここでは、不安の種類ごとにどのような心構えや対策ができそうか見ていきましょう。

子どもや赤ちゃんの健康・身体の状態

治療や身体の状態は、医師と看護師にゆだねるしかありません。治療や処置方法、方針、入院中の過ごし方などしっかりと確認しましょう。

子どもや赤ちゃんの精神面のケア

入院して親と離れて過ごすことになると精神的な不安は大きいでしょう。近年は、少しでも不安を軽減できるように親の付添い入院を求める医療機関も増えていますので確認してみましょう。また子どもの不安やストレスを緩和できるようにおもちゃやぬいぐるみ、絵本、普段から好んで使っているタオルケットやパジャマなどを持ち込むことも選択肢の一つです。

入院費用の確認

入院費用は、公的医療保険や自治体による医療費助成制度によって実質的な医療費の自己負担額を抑えられます。詳しくは後述しますが、入院中の食事代や差額ベッド代など公的医療保険や助成制度の対象とならないものもあるため、事前に準備しておくと安心です。

0~4歳の子どもや赤ちゃんは、病気の苦痛や精神的な不安によって夜泣きが激しくなる可能性も考えられます。なかには、「同室の入院患者に迷惑をかけないように個室を選びたい」と考える人もいるかもしれません。そのほか入院に伴う消耗品の購入、通院交通費などさまざまな費用も考慮して準備するとより安心です。

付添いによる自分の仕事と収入への影響

入院している子どもの付添いで自分の仕事を休まなければならない可能性もあります。一部の例外を除き、会社に勤める人であれば有給休暇とは別に「子ども(小学校就学前の子)の看護休暇」を申請できますが、取得単位(半日単位、1日単位など)や条件は労使協定によるため、事前に確認しておきましょう。

自営業者など有給休暇や子どもの看護休暇が取得できない人は、仕事を休むことで収入減少につながる可能性があります。そのため貯蓄や緊急予備資金を多めに準備しておくことがおすすめです。

入院中のケアとサポート

入院している子どもの心身を考え、医療機関ではどのようなサポートが行われ、親としてどのようなサポートができるのか考えておきましょう。

病院での生活

子どもが入院中、病気やケガを治すための検査、治療を受けながら遊びや食事、入浴などをします。子どもの年齢によっては、勉強をすることもあるでしょう。基本的に「乳幼児」「学童児」のそれぞれで入院中の1日のスケジュールが決められています。

乳幼児の場合、ミルク・離乳食の時間を家庭のスケジュールに合わせて調整してもらえるところもあるため、医師や看護師と話し合いながら療養計画を立てることがおすすめです。親ができるだけ付添ってあげられると子どもも安心でしょう。

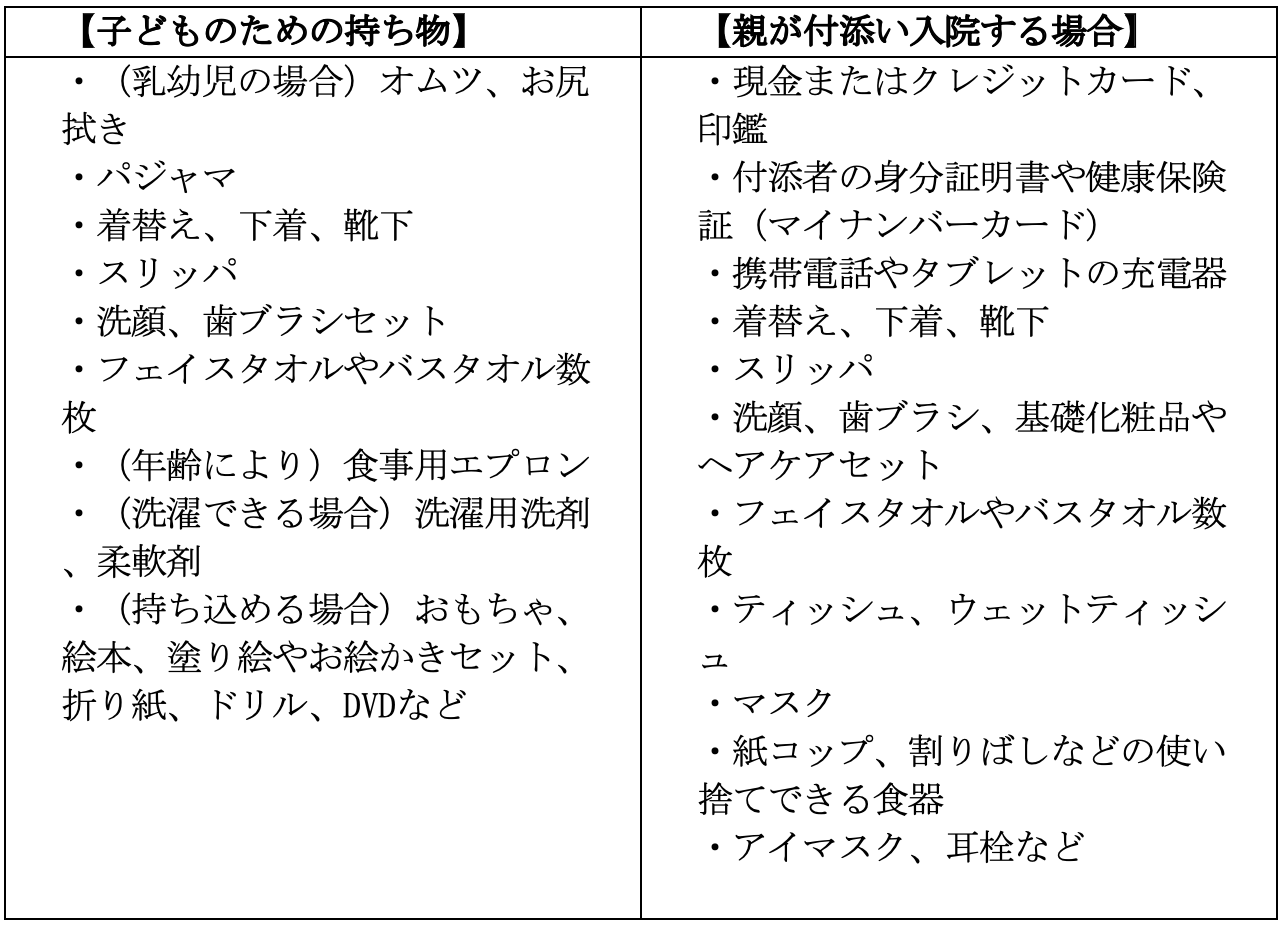

入院時の持ち物

一般的に入院時に必要な持ち物は、次のようなものがあります。

親の付添い入院の必要性

2023年10月~2024年3月にかけて、野村総合研究所が全国の医療機関を対象に行った調査によると、子どもが入院する際、家族に付添い入院を求めている医療機関の割合は、43.6%でした。親は、面会時間中に子どものそばにいてあげるだけでなく一緒に医療機関に寝泊まりしてあげたほうがいいのでしょうか?

医療機関によっては、親の付添いがなくてもスタッフがケアしてくれるところもあります。しかし「基本的に付添い入院を認めていない」という医療機関はわずか6.3%でした。実際、6割以上の医療機関が「75%以上のケースで家族が付添いを行っている」と回答しています。

医療機関の要請がなくても、子どもの状態を見ながら親の希望で付添いをしているケースが多いことがうかがえます。

これには、さまざまな事情が考えられますが、「調査対象となった約9割が小児専門病院ではない」ということが理由の一つとして挙げられるでしょう。子どもの入院といっても同じ施設に入院している患者は、子ども・大人の別なく年齢層も幅広く病状もさまざまです。そのためスタッフのサポートが行き届きにくい不安があるのかもしれません。

治療は医師や看護師に任せるとしても、子どもの心の安定に親のサポートは欠かせないといえるでしょう。

付添い入院での親の役割

同調査結果を見ると、付添い入院での親の役割は「子どもの精神的不安を解消すること」が最も重視されていることがわかります。しかし実際には、医療行為以外の生活面の世話を親が担うケースが多い傾向です。例えば子どもの食事や排せつ、入浴、遊び、勉強、添い寝など、できるだけ子どもが家庭で過ごしているのと同じような気持ちで療養生活を送るためにサポートすることが親に求められているといえます。

2024年6月からの診療報酬改定の影響

子どもの付添い入院をする場合、親は子どもと同じベッドで寝たりコンビニや売店で食事を購入したりするケースが多くなるため、付添う親自身の睡眠不足や栄養面での問題が生じかねません。また付添いをしていないほうの親や兄弟などにもさまざまな負担がかかることも指摘されています。

そこで厚生労働省は、2024年6月から医療機関に対して新たな診療報酬を適用しました。小児科病棟のスタッフを増員し、子どもを見守る保育士らを手厚く配置することで「付添い入院」をする親の環境改善への取り組みを始めているのです。それによって家族が十分に睡眠や食事を取れるようになることが期待されます。

子どもや赤ちゃんが入院すると費用はどうなる?

子どもの安心のためには、入院費用があらかじめどの程度かかるのかを知ったうえで事前に対策をしてあげることが親としての役割かもしれません。ここであらためて、子どもが入院した場合の費用について確認しておきましょう。

医療費

入院費用は、公的医療保険が適用されます。そのため0~6歳未満(義務教育就学前)の子どもに対する自己負担割合は2割です。多くの自治体では「乳幼児医療費助成制度」として自己負担となった医療費を助成しているため、実質的な医療費の自己負担額はなくなるケースもあります。しかし入院中の食事代や差額ベッド代などは、公的医療保険の適用外となり全額自己負担です。

なかには、助成も対象外としている自治体もあります。子どもが入院する場合は、周囲への配慮であえて個室を選ぶケースもあるため、居住する自治体の制度を確認しておきましょう。

医療費以外の費用

親の付添い入院で発生する費用は、公的保険が適用されません。医療機関によっては、付添い用の簡易ベッドなどを用意してくれるところもありますが、多くの場合は個人でレンタルして利用している傾向です。主な費用として以下のようなものを考慮しておきましょう。

・付添い用の簡易ベッド代

・付添い入院をする人の食事代

・自宅との往復交通費代

・(兄弟がいる場合)兄弟の一時預かり費用

・日用品、消耗品の購入など

これらの費用としてかかる金額は、入院日数や個々の事情で変わります。例えば個室利用代(差額ベッド代)は、一人部屋で平均8,437円(2023年7月1日現在)という厚生労働省の統計があります。少しでも経済的な負担を軽減できるように医療保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

ただし付添い入院といっても親が治療を受けるわけではないため、子どもが被保険者となっている必要がある点には注意しましょう。

事前準備で子どもや赤ちゃんの入院不安を軽減

乳幼児を持つ親にとって子どもの病気やケガへの不安はつきません。万が一子どもが入院となった場合、親の付添いも必要となるのが一般的です。しかし子どもの病状以外に心のケアや兄弟の保育、親の仕事や収入、費用などさまざまな不安があります。公的医療保険や自治体の助成制度の活用で子どもの医療費自体を抑えることはできますが、医療費以外の費用が多くかかる可能性も考慮しておきましょう。

できるだけ費用をかけずに事前対策をする方法の一つとして、子ども名義で「実損填補型」の医療保険に加入することもおすすめです。契約で定めた金額を上限として、実際にかかった費用額が保険会社から支払われるため、一般的な医療保険に比べて保険料が安いメリットがあります。

例えばPayPayほけんの「これだけ医療」のような実損填補(実損払)補償と一時金が組み合わされている医療保険であれば、パジャマやスリッパ、家族の食事代といった費用の支払いにも活用できるでしょう。