このコラムは一般的な情報をご提供するものであり、当サイトの保険のご加入をお勧めするものではありません。

旅先で車を運転する前には保険を確認しよう

年末年始や春休みが近づいてきました。休み中にどこに出かけるか計画を立てている人も多いのではないでしょうか。旅先では公共交通機関だけでは不便な場所が多いので、自動車を使った方が多くの体験ができます。マイカーを持っていなければレンタカーやカーシェアを利用することになるでしょう。また、帰省先であれば実家の自動車を運転するかもしれません。マイカー以外の慣れない自動車を運転する際の心配事は交通事故です。旅先で自動車を運転する前には、必ず自動車保険の内容を確認しておきましょう。

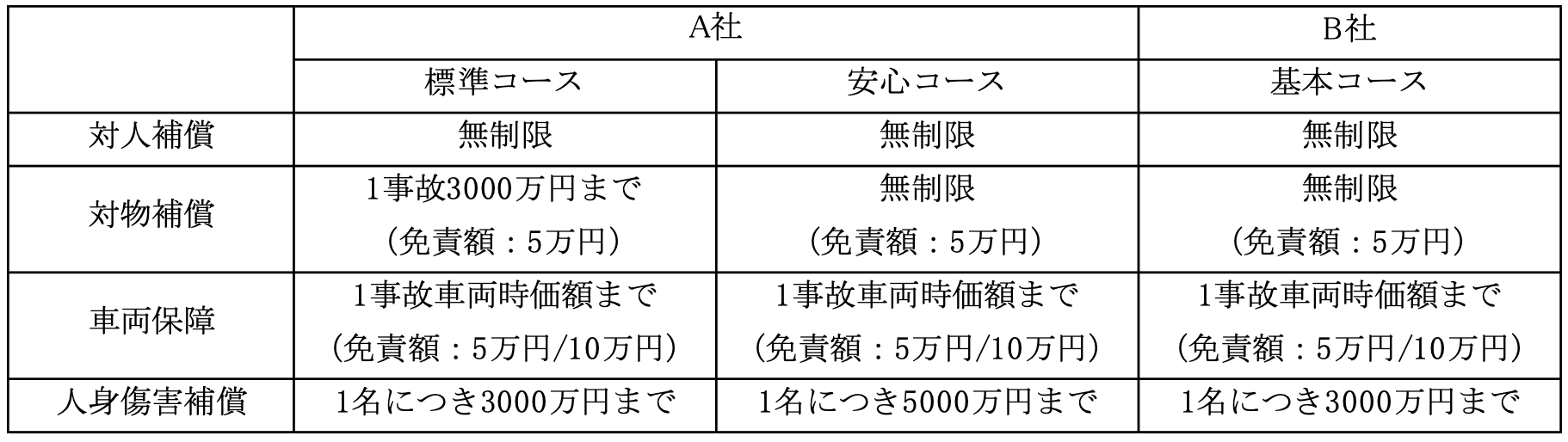

レンタカーで利用する自動車保険

レンタカーを受け取る際には、一般的に運転者が店頭に出向き運転免許証を提示し手続きを行います。その際に、加入することになる自動車保険の内容についても説明を受けます。自動車保険の内容としては対人・対物補償が無制限となっていると安心です。最近では多くの会社が対人・対物補償を無制限としています。また、他人の車を借りるので、車両保険にも加入することになります。レンタカーで加入する保険は多くの場合で、免責額が5万円や10万円と設定されています。免責額とは「ここまでは自分で負担する」というラインのこと。例えば、損害額が20万円で免責額が5万円であれば、5万円は自己負担で支払い、15万円が保険金として支払われることになります。

カーシェアで利用する自動車保険

最近は駐車場にカーシェア用の車が置いてあることが多くなりました。カーシェアは30分といった短い時間だけ借りることもできます。近所に拠点があることも多く、手軽に利用できることから広がっています。

カーシェアは一般的に会員だけが車を予約できる仕組みになっています。新規会員登録の際には、運転免許証を提示し手続きを行います。カーシェアの場合は、車が停められている駐車場に車を受け取りにいくスタイル。事前に保険の内容の説明を受けることはないのでホームページで内容を確認しておきましょう。カーシェアの自動車保険も、対人・対物は無制限になっていることが一般的です。また、レンタカー同様に車両保険にも加入します。レンタカーの自動車保険との違いは免責額が0円となっていることが多いこと。免責額が0円であれば、事故が発生した場合は保険ですべてカバーできます。

レンタカーやカーシェアに付帯する自動車保険が適用されないケース

レンタカーやカーシェアを利用する際には、慣れていない分だけいつも以上に事故が起こった場合を想定しておくべきです。加入する自動車保険の適用ルールを必ず確認し、必ず保険が効く形で利用しましょう。各社はHPや資料で保険が適用されないケースを明示しています。あとで「知らなかった...」とならないように事前に確認しておきましょう。

1)登録されていない人が運転した

自動車保険の被保険者以外の人が運転して事故を起こした場合は、保険が適用できません。たとえば、多くの場合、レンタカーは車を借りる人が運転手となり、自動車保険の被保険者にもなります。ですから、一般的に借りた人が運転し事故を起こした場合は保険の対象です。

ただ、長旅になれば、疲れてしまったり、体調が悪くなることもあるでしょう。途中で他の人に運転を変わってもらうことがあるかもしれません。その場合、その運転者が保険の対象となっているかどうかが問題です。いくら車を借りた人が保険に加入していても、運転者が保険の対象になっていなければ意味がありません。運転する可能性のある人は、運転者として追加登録しておく必要があるのです。

レンタカーの場合、原則として車を受け取る時に運転者全員が運転免許証を持って来店し登録する必要があります。中にはどうしても全員が来店できない場合は代理の人が運転免許証のコピーを提出すればよいとする会社や、代表者だけが運転免許証を提示し運転者を登録すればよいとする会社もあります。いずれにしても、借りた車を受け取る際に運転者の登録をしておかなければ保険の適用がされないので注意しましょう(一部の会社では出発後の追加登録をメールやLINEで受け付けています)。

カーシェアの場合も運転する可能性がある人はレンタカーと同様に追加運転者登録をしましょう。一般的にカーシェアの場合、利用開始前だけでなく、利用開始後であっても追加運転者を登録できます。

2)事故が発生しても連絡しなかった

事故が発生したら、事故の大小、相手の有無、加害・被害にかかわらず、速やかに車を借りた会社と警察に連絡しましょう。まず、会社への連絡を怠った場合は、基本的に保険の対象になりません。また、警察に連絡せず、勝手に相手と示談した場合も保険の対象となりません。

3)運転してはいけない状態で運転した

そもそも運転してはいけない人が起こした事故は補償されません。たとえば、飲酒運転した場合や、運転を禁じられている病気を持っている人、薬物中毒の人が運転した場合が該当します。これらの場合でも、被害者保護の観点から対人・対物賠償は支払われる可能性が高いですが、車両保険などの加害者に対する保険金は支払われないと考えておきましょう。

実家の自動車に乗るときに注意すべきことは

実家に帰省する人も多いでしょう。実家が都会にあれば、公共交通機関を使った移動で十分かもしれません。でも、地方や郊外に実家があれば、実家の自動車に乗って移動することも多いはずです。では、実家の自動車保険は使えるのでしょうか。

まずは加入している自動車保険の証券などを探して内容を確認しましょう。自動車保険に加入する際には「運転者限定」と「運転者年齢」の条件を決めます。運転者の範囲を限定すればするほど保険料が安くなる仕組みがあるため、こうした条件を厳しく設定している可能性が高いのです。それぞれの条件がどうなっているかを確認しましょう。

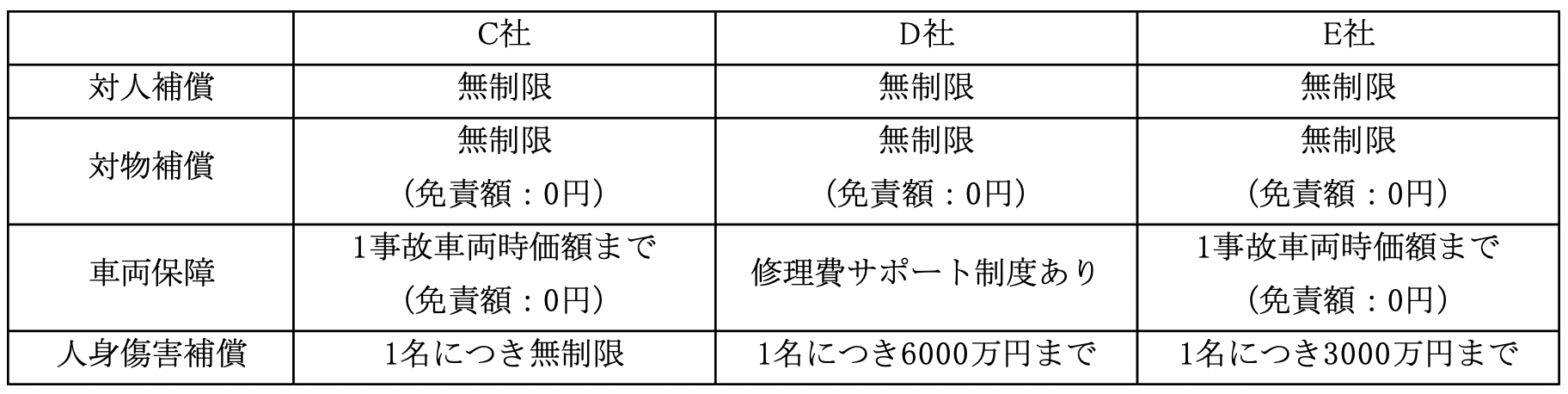

もしも、運転者が「本人限定」「家族限定」となっていれば保険が適用されない可能性が高く注意が必要です。まず、本人限定であれば記名被保険者だけが保険の対象ですから、実家の自動車保険は使えません。また、家族限定となっている場合は、運転者が自動車保険上の「家族」に該当するかどうかが問題です。

一般的に家族限定での「家族」の範囲は以下の通りです。つまり、実家以外に住んでいるならば「未婚の子」以外は自動車保険の対象となりません。

また、運転年齢条件にも注意が必要です。自動車事故は免許取り立ての若年者の事故率が高い傾向があります。そのため、運転年齢条件を定めることで、保険料を安くできます。保険会社によって年齢条件の区切りはさまざまですが、一般的には次のような条件になっています。

(1) 全年齢補償

(2) 21歳以上補償

(3) 26歳以上補償

(4) 30歳以上補償

(5) 35歳以上補償

たとえば、30歳以上補償となっていれば、文字通り保険の対象となるのは30歳以上の運転者のみです。10歳代、20歳代であれば保険が適用されませんので注意しましょう。

自動車保険の対象にならないなら1日自動車保険に加入しよう

家族限定、運転年齢条件、それぞれ対象となる条件になっていなければ、実家の自動車保険は使えません。使えない場合は、運転する前にワンデイ保険や1日自動車保険と呼ばれる自動車保険へ加入しましょう。これらは名前の通り、半日(12時間)、1日といった短い期間から加入できる自動車保険です。当初はコンビニで気軽に加入できると広がった保険ですが、最近ではスマホで手軽に加入手続きができる会社が多くなり、より手軽に便利になりました。

加入する際には「いつから(補償開始日時)」「どの程度の長さ(補償期間)」「どのような内容の補償(補償プラン)」を選択し加入します。補償内容は対人・対物補償のような他人に対する賠償補償は「無制限」で加入しましょう。自分や搭乗者に対する補償や車両保険は保険料との兼ね合いで決めるとよいでしょう。

せっかくの楽しい旅行を残念なものにしないために、安全運転を心がけるのは当然のこと。その上で、運転する前には万が一のときのことを考え自動車保険についてしっかり確認しておきましょう。